本文

企画展 「水無瀬家の逸品 -所蔵資料調査から-」

島本町では、島本町広瀬の水無瀬家に伝わる古文書類について、今後の保存と活用を図るため、令和5年度から5年間の予定で水無瀬家所蔵資料調査を実施しています。

町内に伝わるこれら文化財への興味・関心を広げ、文化財保護への理解を深めていただくことを目的に、令和6年度の調査で明らかになった一部の資料について、町立歴史文化資料館で展示するとともに、関連講座として、資料を平易に解説するギャラリートークを開催します。

★展示期間=第1期:令和7年10月22日(水曜日)から11月5日(水曜日)まで

第2期:令和7年11月 6日(木曜日)から11月20日(木曜日)まで

第3期:令和7年11月21日(金曜日)から12月7日(日曜日)まで

★開館時間=午前9時30分 から午後5時まで (最終入館は午後4時30分)

資料館ギャラリートーク

水無瀬家所蔵資料について簡単に解説します。

★令和7年11月23日(日曜日・祝日)

午前の部 午前11時00分から、午後の部 午後2時00分から

(それぞれ30分程度)

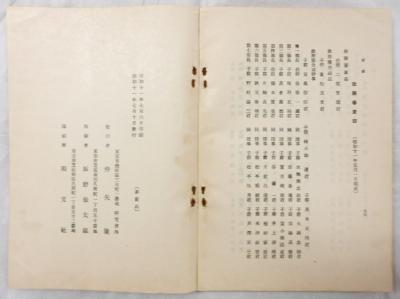

第1期展示資料

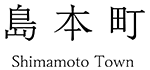

【写真1】水無瀬兼成自筆 長恨歌・琵琶引 1冊 安土桃山時代

【写真2】水無瀬兼成自筆 長恨歌・琵琶行抄 1冊 天正13年(1585)

水無瀬家のなかで著名な人物と言えば、水無瀬兼成(かねなり、1514-1602)を思い浮かべる方が多いと思います。能筆(のうひつ、※文字を書くのが上手なこと)であった兼成が銘を記した将棋駒は「水無瀬駒」と呼ばれ、島本町有形文化財に指定されています。

写真1・写真2は、兼成が書写した『長恨歌・琵琶引』(ちょうごんか・びわいん)とその注釈書『長恨歌・琵琶行抄』(ちょうごんか・びわこうしょう)です。

中唐の詩人・白居易(はくきょい、772-846)の『長恨歌』は、唐の第6代皇帝・玄宗と楊貴妃の悲恋を描く漢詩で、平安時代以降に歌題として採り上げられて多くの和歌に詠み込まれ、内容を理解するための講義も開かれました。

第2期展示資料

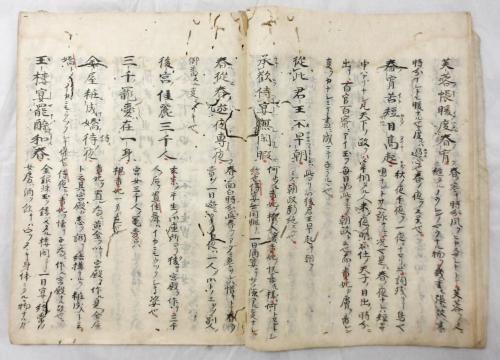

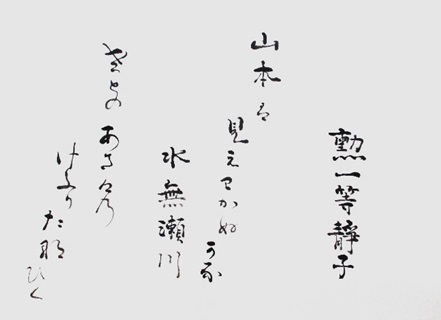

【写真1】久邇宮多嘉王妃静子自筆 和歌懐紙 1葉 昭和14年(1939)

久邇宮多嘉王妃静子(くにのみや たかおうひしずこ、旧姓:水無瀬静子、1884-1959)は、水無瀬宮宮司 水無瀬忠輔(水無瀬忠政の弟)の長女として明治17年(1884)に生まれました。

本品は、明治40年(1907)に、久邇宮朝彦親王(くにのみや あさひこしんのう)の第五男子 多嘉王(たかおう、1875-1937)と結婚し、三男三女を授かりました。本品は56歳の時の和歌です。

「勲一等静子 / 山本は / 見えわかぬかな / 水無瀬川 /さとのあさげの / けぶりたなびく」

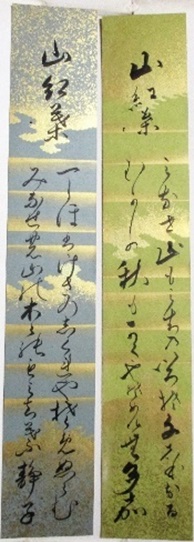

【写真2】久邇宮多嘉王自筆・久邇宮多嘉王妃静子自筆 和歌短冊 2葉 昭和6年(1931)

多嘉王の短冊(右)は、萌黄(もえぎ)色地に金の装飾が施され、「山紅葉 みなせ山もみぢのいろを千しほなる / むかしの秋もかくやそめけむ 多嘉」と記されています。

静子の短冊(左)は、薄縹(はなだ)色地に多嘉王の短冊と同じ装飾が施され、「山紅葉 一しほはけさのしぐれやそめぬらむ / みなせの山の木々のもみぢ葉 静子」と記されており、短冊裏にも金砂子(きんすなご、※金箔の粉)が散らされています。

いずれの短冊も華麗なもので、二葉は一緒に包紙に包まれた状態で見つかりました。

第3期展示資料

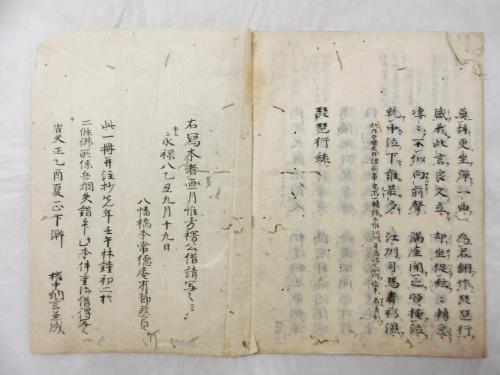

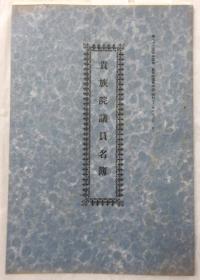

【写真1】貴族院議員名簿 1冊 昭和12年(1937)

水無瀬家は公家の中でも羽林家(うりんけ、※鎌倉時代以降の公家の家格のひとつ)と呼ばれる家格でした。明治になって公家は華族となり、水無瀬家は「子爵」の爵位が授けられます。

明治23年(1890)以降、華族などから貴族院議員が選出されますが、昭和7年(1932)に実施された第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙により、水無瀬忠政(ただまさ、1881-1963)は子爵議員に選出されました。

本品によると、忠政は議会開会の度に上京しており、「麹町区五番町一〇」(現在の東京都千代田区五番町)にあった「生進館」を常宿としていたことがわかります。

【写真2】第六十八回第六十九回帝国議会貴族院議事経過報告書 1冊 昭和11年(1936)

貴族院議員として活動していた水無瀬忠政は、院内会派である「研究会」に属していました。「研究会」とは、子爵や男爵のなかから互選により選出された議員が中心の会派で、貴族院の最大会派でした。本品によると、忠政は政務審査部の24名の政務審査部幹事のうち「第一部理事」であったことがわかります。

貴族院議員として、兵庫県津名郡多賀村(現在の兵庫県淡路市)の伊弉諾神社(いざなぎじんじゃ)を「伊弉諾神宮」に改称したいとの請願を受けた忠政は、神職としての職業柄、その専門性を活かした発言をしていることが議会の記録にも残されています。