本文

広瀬遺跡の発掘調査について(1)

島本町では、弥生時代や中世の遺跡が多く見つかっていましたが、近年、広瀬遺跡において縄文時代・平安時代の遺構も見つかり始めています。

島本町では、弥生時代や中世の遺跡が多く見つかっていましたが、近年、広瀬遺跡において縄文時代・平安時代の遺構も見つかり始めています。

特に、広瀬遺跡南西部において平安時代前期から中期の遺構が多く見つかっていますが、今回はその中でも、平成24年度調査の成果をご紹介します。

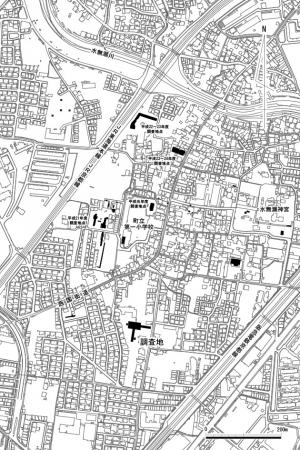

(図:調査地位置図)

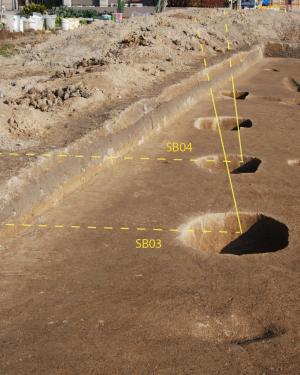

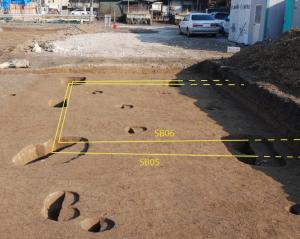

この調査では、掘立柱建物7棟(SB01~07)とその西側に河川が存在していたことを確認しています。

SB:掘立柱建物跡の略記号

(写真:調査地全景西から)

(写真:掘立柱建物跡SB01北から)

(写真:掘立柱建物跡SB03・04西から)

(写真:掘立柱建物跡SB05・06西から)

(写真:掘立柱建物跡SB07南西から)

また、平安時代前期の土器の中には、緑の釉薬が塗られた緑釉陶器と呼ばれる土器も見つかっています。

(写真:河川跡北から)

緑釉陶器は、中国から輸入された陶磁器の1種である青磁を模倣して作られたものであり、この緑釉陶器自体も高位の貴族しか所有できないようなものでした。

(写真:河川跡遺物出土状況西から)

このことから、この周辺を人々が本格的に利用し始めたのは、飛鳥時代以降であり、特に平安時代前期には高位貴族といった富裕層が活発に利用していることがわかりました。

このことから、この周辺を人々が本格的に利用し始めたのは、飛鳥時代以降であり、特に平安時代前期には高位貴族といった富裕層が活発に利用していることがわかりました。

(写真:緑釉陶器集合写真)

島本町の平安時代前期の歴史を記した文献が少なく、この富裕層が誰かということを言及することは困難ですが、平安時代前期の島本町に関する記述として、歌物語である『伊勢物語』の中に「水無瀬」という地名が登場します。

島本町の平安時代前期の歴史を記した文献が少なく、この富裕層が誰かということを言及することは困難ですが、平安時代前期の島本町に関する記述として、歌物語である『伊勢物語』の中に「水無瀬」という地名が登場します。

(写真:緑釉陶器)

『伊勢物語』によると、文徳(もんとく)天皇の第一皇子である惟喬(これたか)親王が、毎年桜の花盛りになると水無瀬の離宮に赴き、在原業平(ありわらのなりひら)や紀有常(きのありつね)らと酒を酌み交わしながら、和歌を詠んでいたと述べられています。在原業平が老人として描写されていることから、惟喬親王が水無瀬離宮を訪れた年代は、9世紀後半頃と考えられ、河川跡から出土した土器の年代と一致します。

平成24年度の調査成果だけでは、見つかった掘立柱建物が惟喬親王の水無瀬離宮に関連するものと断定することはできませんが、同時期のものとして重要な手掛かりとなるものと考えます。