本文

須恵器ってなあに2-大甕(おおがめ)の文様(もんよう)の秘密(ひみつ)

前回の「須恵器ってなあに」では、須恵器は、日本のやきものにはない新しい技術をもたらしたというお話をしました。その新しい技術の一つが轆轤(ろくろ)を使って形を成形することでしたが、中・小型品ならともかく、島本町の須恵器の大甕のような高さが1mを超えるものは、轆轤で形を成形するというのは難しいものです。

では、どうやって大甕は作られたのでしょうか。

大型品は、粘土紐(ねんどひも)を積み上げて形を作ってから、内側から丸い板を当て、外側から羽子板状の板や柄の短いハエ叩きのような板で叩いて薄くて硬い、丈夫な器を作りました。

外側の叩き板には平行線、当板(あていた)には同心円の文様が刻まれていて、その痕跡は土器にくっきりと残っています。

これらの須恵器を成形する道具は各地の生産遺跡から出土しており、平行線だけではなく格子状の文様もあり、形も大きさもさまざまです。

1 叩き板と当板イメージ図

1 叩き板と当板イメージ図

島本町立歴史文化資料館に展示している大甕も、外側の表面には平行線(画像2)、内側には円形の文様(画像3)がみられます。これらは、タタキと呼ばれています。

2 須恵器の大甕 外面の平行線文様

2 須恵器の大甕 外面の平行線文様

3 須恵器の大甕 内面の円形文様

3 須恵器の大甕 内面の円形文様

円形の文様は、日本の伝統的な青海波(せいがいは)の文様(画像4)に似ていることから、青海波文とも呼ばれます。

4 青海波

4 青海波

2024年に調査した広瀬5丁目の広瀬遺跡(HS24-9 小代)でも、須恵器の甕が出土しましたが、その土器にも、外側には平行線、内側には円形の文様(画像5)がくっきりと残されています。

5 広瀬遺跡から出土した甕の内側の文様

5 広瀬遺跡から出土した甕の内側の文様

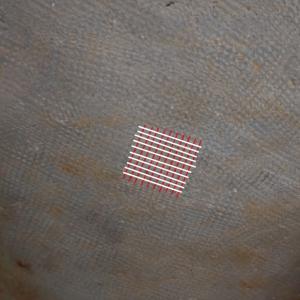

大甕の底は丸くなっていて、自立できませんが、貯蔵用に甕の下部を埋めたり、液体などを運ぶために使いました。このような大甕の底は、一旦平らに作ってから、叩いて丸底にしました。そのため、甕の底部には、叩きしめた際にできた格子状の文様(画像6)が残っています。

6 須恵器の大甕、底部の格子状の文様

6 須恵器の大甕、底部の格子状の文様

須恵器の文様には、その製法を解き明かす秘密が隠されていました。

須恵器は日本各地で出土するので、見かけたときは、是非、文様に注目してみてください。地域や時代によっても、様々な技法をみることができます。

まずは、島本町立歴史文化資料館に展示している須恵器の大甕をじっくり眺めてみてはいかがでしょうか。