本文

発掘調査と整理作業(拓本編)

考古学の発掘調査とは、現場で穴を掘ったり、土器を取り上げたりしている姿を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし、発掘調査は、現場での作業だけで終わるのではなく、現場での作業終了後も遺跡の情報を正確に報告できるよう図面を作成したり、写真を撮影したり、分析を行ったりします。また、その後、土器や図面などを適切に保管できるよう、整理番号を振り、遺物カードや表としてまとめていきます。現場での作業を発掘作業と呼ぶのに対して、持ち帰ってきた土器の図面作成、写真撮影、整理番号付けなどは整理作業と呼ばれます。この発掘作業と整理作業の2つの作業を合わせて、発掘調査と呼びます。

発掘作業よりも、整理作業の方が長期間となることが多いですが、屋外で実施している発掘作業よりも、整理作業の方が一般の方々の目に触れる機会は少ないかと思います。そのため、整理作業の方法なども、「島本文化財こぼれ話」でご紹介していきたいと思います。

今回は、特に、遺物の図面作成の中の1工程である「拓本」をご紹介します。

基本的に、土器などの遺物は、土器の長さや厚さを測り、方眼紙上に鉛筆で書いていく、実測と呼ばれる作業により図化していきますが、複雑な文様があるものを実測するには、非常に時間がかかります。しかしながら、「拓本」を行うことにより、複雑な文様があるものも、その文様を正確に、短時間で写し取ることができます。

さて、「拓本」とは、どのような方法なのでしょうか?

皆さん、魚拓というのはご存じでしょうか?

釣った魚を記念として残すため、魚に墨を塗って、紙を押し付けることにより、魚の姿を写し取ることができるものです。海鮮料理が有名なお店などで、飾ってあるのを見たことはありませんか?

「拓本」は、魚拓と似たような方法により、文様を写し取る方法ですが、土器自体に墨を塗ると、墨が取れなくなり、土器が真っ黒になってしまいます。そうならないように、土器の上に、紙を貼り、その紙の上から墨を塗っていく方法が整理作業の「拓本」と呼ばれる作業です。この方法ならば、直接、土器と墨が接しないため、土器に墨の色が移ることはありません。

「拓本」の中でも、遺物に紙を貼る際に、紙を水で濡らさない「乾拓」と濡らす「湿拓」の2種類の方法があります。

乾拓は、主に、銭貨などの水に弱い金属製品などの模様を写し取る際に行われます。10円玉の上に、紙を乗せて、鉛筆でこすると、10円玉の模様を写し取ることができますが、乾拓も同じ要領で行います。

整理作業の中で、主に行われるのは湿拓の方で、土器などの焼き物の文様を写し取る際に行います。今回、ご紹介するのは、この湿拓の方です。

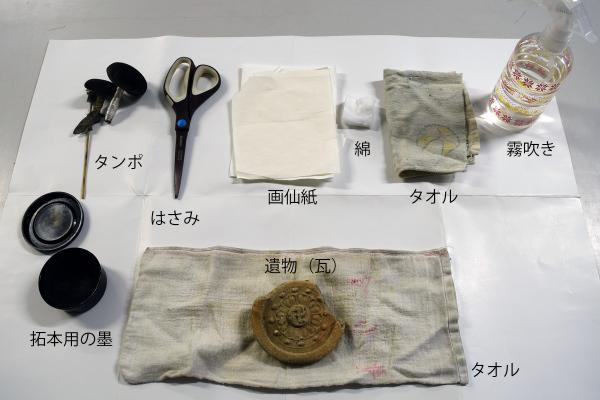

湿拓を行う際に準備するものは、写し取る文様がある遺物、画仙紙、はさみ、水を入れた霧吹き、拓本用の墨、タオル、綿、タンポなどが一般的です。

今回、遺物は西浦門前遺跡から出土した瓦を用意しました。

瓦に紙を貼ったり、墨をつけたりする際に、タオルやタンポを押し付ける衝撃で、遺物にダメージを与える可能性があるので、遺物の下にはタオルなどの柔らかい布を敷いて、衝撃をやわらげるようにします。

画仙紙とよばれる書道用の紙を、遺物の文様を写し取る面より少し大きくなるよう、はさみで切ります。

画仙紙とよばれる書道用の紙を、遺物の文様を写し取る面より少し大きくなるよう、はさみで切ります。

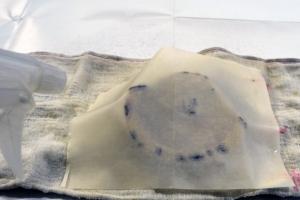

適当な大きさに切った画仙紙を遺物の上に乗せて、霧吹きを使って、画仙紙をまんべんなく濡らしていきます。

そして、タオルなどを使って、画仙紙が遺物に密着するよう、押し当てていきます。その際、極力、空気を抜くよう、しわが入らないよう、破けないように気を付けながら、密着させていきます。

そして、タオルなどを使って、画仙紙が遺物に密着するよう、押し当てていきます。その際、極力、空気を抜くよう、しわが入らないよう、破けないように気を付けながら、密着させていきます。

細かなところは、小さな綿などを押し当てながら、余計な水分を取りつつ、紙を密着させていきます。画仙紙は、水で濡らして、引っ張ることにより、少し伸びます。この特性を利用して、しわを無くしながら、凹凸に紙を密着させていくのです。

細かなところは、小さな綿などを押し当てながら、余計な水分を取りつつ、紙を密着させていきます。画仙紙は、水で濡らして、引っ張ることにより、少し伸びます。この特性を利用して、しわを無くしながら、凹凸に紙を密着させていくのです。

その際に、紙に触りすぎて、紙が毛羽立ってしまうと、映した文様がぶれたようになりますので、触りすぎに注意しながら、密着させていきます。

墨をつけない場所は、多少破けたり、しわがあったりしても問題がありません。墨をつける場所が破けている場合は、墨で遺物を汚すこととなるので、新しい画仙紙に取り換えて、密着しなおしとなります。

墨をつけない場所は、多少破けたり、しわがあったりしても問題がありません。墨をつける場所が破けている場合は、墨で遺物を汚すこととなるので、新しい画仙紙に取り換えて、密着しなおしとなります。

ある程度、遺物に画仙紙をきれいに密着させることができたら、紙を乾かします。濡れすぎていると油性の墨を使用するため、水が油をはじき、紙に墨が付きません。乾燥しすぎると、遺物から紙が外れてしまいますので、乾きかけ直前の状態で墨をつけます。

陶磁器のような土の目が細かく、硬質な焼き物ほど乾きにくく、素焼きの土器のような目が粗く、軟質な焼き物ほど乾きやすいので、素材の違いに注意しながら、乾燥具合を見極める必要があります。

拓本用の墨に、タンポをつけます。墨は煤に油などを混ぜた油性のものを使用しています。タンポは、綿を絹の布で包んで作ったものです。

拓本用の墨に、タンポをつけます。墨は煤に油などを混ぜた油性のものを使用しています。タンポは、綿を絹の布で包んで作ったものです。

タンポは、大小各種サイズのものを用意していますが、1つのタンポに墨をとり、ムラなく墨がつくように、もう1つのタンポとこすり合わせます。

タンポは、大小各種サイズのものを用意していますが、1つのタンポに墨をとり、ムラなく墨がつくように、もう1つのタンポとこすり合わせます。

遺物に貼り付けた紙に墨をつける前に、余った紙などに墨をつけたタンポを打ち、色の濃さやムラがないかなどを確認します。

遺物に貼り付けた紙に墨をつける前に、余った紙などに墨をつけたタンポを打ち、色の濃さやムラがないかなどを確認します。

ついに墨をつけていきますが、まずは大きなタンポで全体的に打っていく方がムラなく墨をつけることができます。高いところや尖っているところは、墨がつきやすく、色が濃くなりやすいので、注意が必要です。

ついに墨をつけていきますが、まずは大きなタンポで全体的に打っていく方がムラなく墨をつけることができます。高いところや尖っているところは、墨がつきやすく、色が濃くなりやすいので、注意が必要です。

タンポを打つ時も、横方向にこすらないように、ポンポンと打ち込んでいきます。横方向にこすってしまうと、ぶれたようになってしまいます。

大きなタンポでは届かない低いところや細かいところは、小さなタンポを使って墨をつけていきます。より細かい場所に墨をつけるときは、綿棒なども使いますが、小さいタンポを使用するほど、ムラができやすくなりますので、周囲の色を見ながら、細部にも慎重に墨をつけていきます。

大きなタンポでは届かない低いところや細かいところは、小さなタンポを使って墨をつけていきます。より細かい場所に墨をつけるときは、綿棒なども使いますが、小さいタンポを使用するほど、ムラができやすくなりますので、周囲の色を見ながら、細部にも慎重に墨をつけていきます。

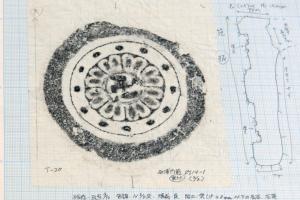

全体に墨をつけ終えたら、遺物から紙をはずして、完成です。

全体に墨をつけ終えたら、遺物から紙をはずして、完成です。

雑誌などに挟んで、重しを乗せれば、しわを伸ばしつつ、乾燥させることができます。

しわをより伸ばしたいときは、ガラス板に紙を乗せ、刷毛などで水をつけながら、しわを伸ばして、乾燥させると綺麗に仕上がります。また、その時の水に、液体のりを混ぜると、パリッと仕上がります。

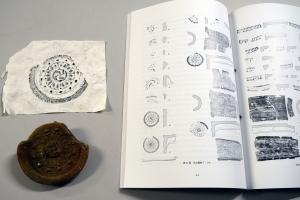

完成した拓本は、図面と一緒に報告書に掲載しますが、報告書に掲載する用の拓本は同じものを2~3枚とり、ムラのなさや細部まで表現できているか、他の拓本との墨の濃さのバランスなどを考慮し、1番良いものを掲載します。

このような文様を描くとなると時間がかかりますが、拓本ならば短時間で写し取ることができます。

しかし、遺物の湾曲加減や凹凸加減によっては、何度やっても紙が破れてしまうこともあります。そんな時は、めげそうになりますが、何度も繰り返していくうちに、コツをつかみ、上手くできるようになります。どうしても、難しい場合は、2枚に分けて紙を貼って、合成することもありますが、その場合も2枚の墨の濃淡を合わせなければならない難しさがあります。

最後に、報告書に使用した拓本は、図面に貼り付けて、大切な記録として保管します。

このような拓本という方法は、古くから行われており、石碑に書かれた文字なども写し取られてきました。現代ならば、写真でも良いかと思われるかもしれませんが、細かい文様などは、拓本を取ることにより、肉眼で見るより鮮明に見ることができます。

このような、昔ながらの方法も取り入れながら、報告書を作成しています。