本文

貴族院議員時代の史料 その2 - 幻となった「水無瀬神宮日本刀鍛錬場」 -

島本町の文化財を知っていただくために、企画展や刊行物に掲載することができなかった話などを連載していくことといたしました。連載テーマなども統一せず、不定期で更新していきます。

今回も水無瀬家所蔵資料調査のなかから、水無瀬忠政(1881-1963)の貴族院(参議院の前身)議員関係資料の一部を紹介いたします。

後鳥羽天皇は日本刀を作刀した唯一の天皇です。また、自ら作刀に励むだけではなく、「御番鍛冶」(ごばんかじ、全国の優秀な刀工を月替わりで召し上げ、刀を鍛えさせた制度)を確立し、日本刀の審美性と製造技術向上に大きく貢献した人物と言われています。

そのような理由もあり、戦前、後鳥羽天皇を祀る水無瀬神宮に日本刀鍛錬場(※日本刀の鍛錬技術を学ぶ場所)建設の話が持ち上がりました。

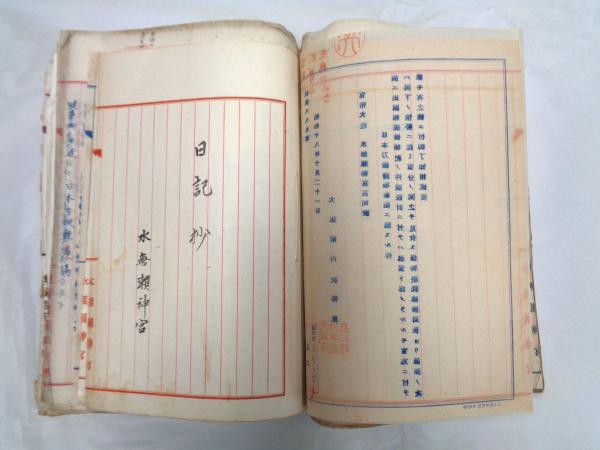

現在調査中の水無瀬家所蔵資料には、この出来事に関する資料も含まれています(写真1)。

【写真1】日本刀鍛錬場ニ関スル綴(水無瀬家所蔵資料)

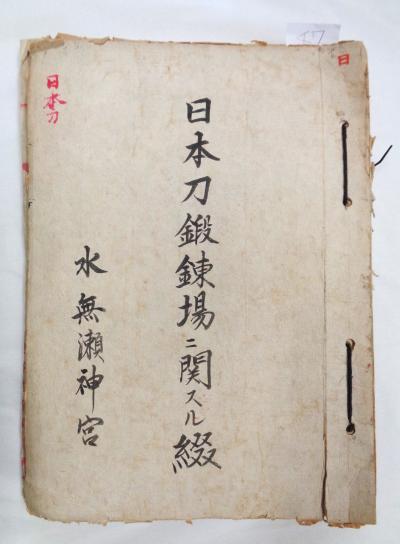

日本刀鍛錬場建設の発端は、昭和16年(1941)8月29日(金曜日)に、古刀研究の権威であった文部省(現・文部科学省)国宝調査室の本間順治(ほんまじゅんじ、1904-1991)から「鍛錬場ノ建物土地ミナ寄附キマル(以後省略)」との電報が届いたことによります(写真2)。そして、この知らせを受けた水無瀬忠政宮司は、翌週の9月1日(月曜日)に上京します。

【写真2】水無瀬神宮宮司宛 電報送達紙

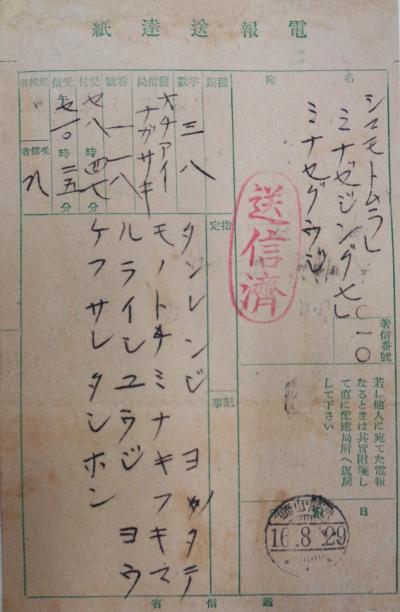

鍛錬場の敷地(写真3)が決まり、当時の島本町長や愛刀家の大阪財界人などとの会合や、神祇院(じんぎいん、※かつてあった神社などを管理する中央官庁)との打ち合わせを経て、11月末には建物設計図案が出来上がりました。

【写真3】水無瀬神宮 日本刀鍛錬道場敷地図(写真上)と現在(写真下)

※写真上の朱で囲まれた場所が鍛錬場の敷地(境内の南側隣接地)。現在は住宅が建ち並ぶ。

※写真下は、境内南側道路を東から西に向かって撮影。

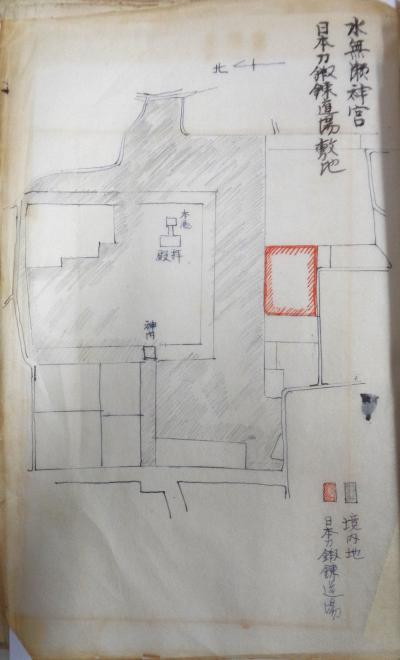

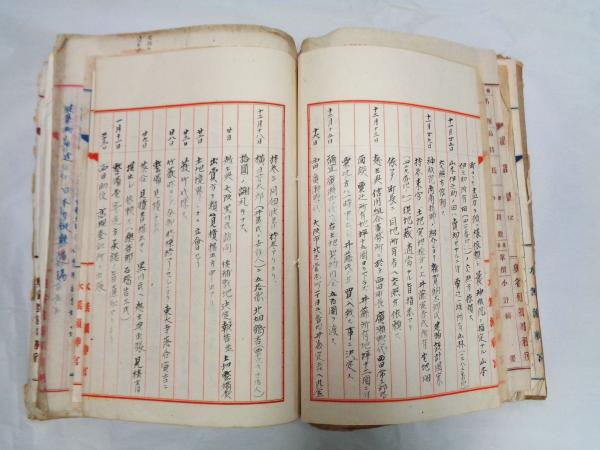

昭和17年(1942)4月に、大阪府知事より敷地購入の許可が下り、12月には建設工事の入札が行われました。綴られた書類「日記抄」(写真4)には、建設業者も決定し、年内に内務大臣及び大阪府知事宛に建設願が提出されたことが記されています。

「日記抄」によると、翌年の昭和18年(1943)3月には屋根材料が搬入されます。しかしながら、5月には建築資材の入手が困難になったのか、伏見稲荷神社などに建築資材の入手について問い合わせを行っていることが記されています。そして、これを最後に以降の記述は見られなくなります。

【写真4】「日本刀鍛錬場ニ関スル綴」に綴られた「日記抄」(抜粋)

昭和18年の日本と言えば、太平洋戦争の局面悪化に伴い物資の不足が深刻化し、国民生活が大きく変化した時期でした。おそらく、鍛錬場の建設もその影響を受け、中断されたと思われますが、戦後、再開されることはありませんでした。

歴史に「もしも」は無いと言われますが、水無瀬神宮に日本刀鍛錬場がある世界線も見てみたいと思うのは私だけでしょうか。