ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

変体仮名を知る(2) -仮名の元となる漢字「字源(じげん)・字母(じぼ)」-

島本町の文化財を知っていただくために、企画展や刊行物に掲載することができなかった話などを連載していくことといたしました。

連載テーマなども統一せず、不定期で更新していきます。

今回は、以前にも紹介しましたが、本町で実施している水無瀬家所蔵資料調査の近世和歌資料の一部を紹介いたします。

前回は「変体仮名」(へんたいがな)というものについて簡単に説明しました。今回は、変体仮名の元となる漢字について解説します。

一般的に、変体仮名に限らず、平仮名の元となる漢字を「字源」もしくは「字母」と呼びます。

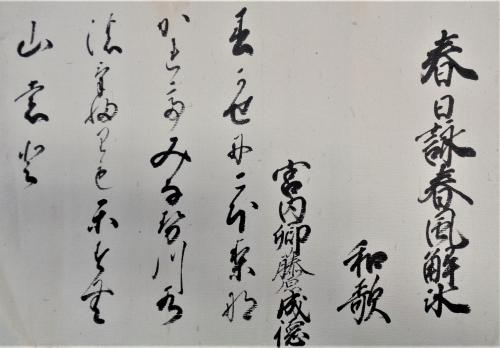

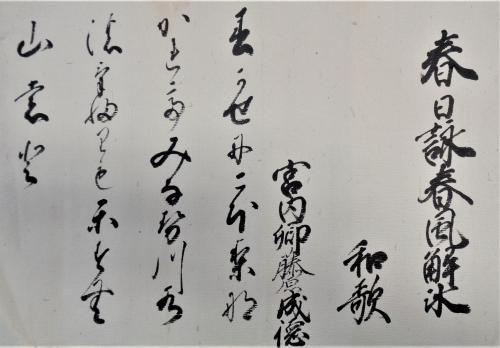

では、前回同様に、現在調査中の水無瀬家所蔵資料の中から、江戸中期の和歌懐紙(わかかいし)にある変体仮名について、「字母」に注目しながら読んでみましょう。

写真の和歌は、江戸中期の「藤原成徳」という人物による自詠自筆の和歌で、春の季節に風で氷が解ける様子を詠んだものです。

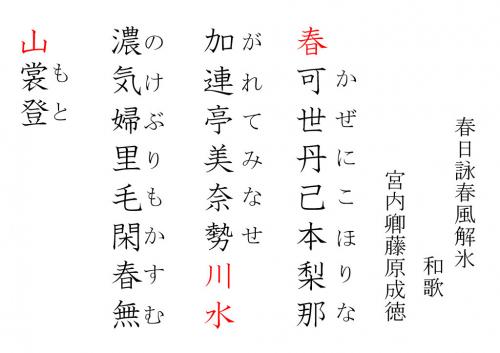

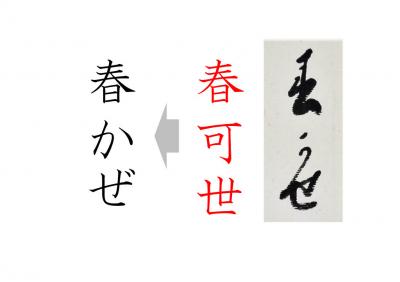

初句には、「春かぜ」という文字が見られますが、「か」の字母は「可」で、「ぜ」は「世」となります。

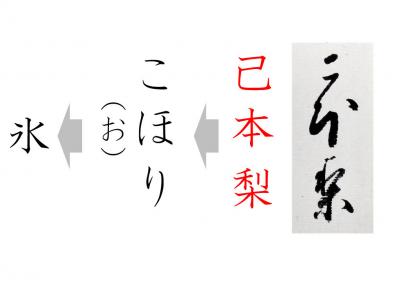

また、二句には「こほり」(こおり=氷)という文字が見られますが、字母は「己本梨」です。

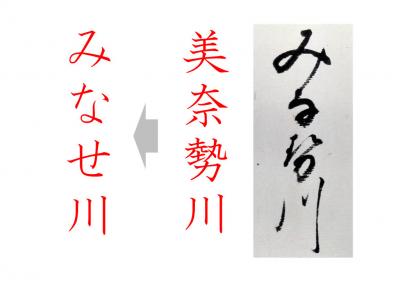

続く三句には、字母「美奈勢」をくずした変体仮名「みなせ」が見られます。

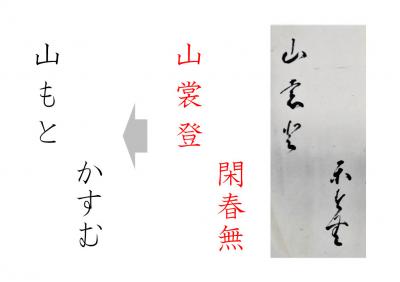

そして、結句は字母「閑春無山裳登」、つまり「かすむ山もと」と体言でしめくくられています。

最後に和歌全体の翻刻文(くずし字を現代の活字で表した文)を掲載します。

少し難しいかもしれませんが、写真の和歌の文字と見比べてみましょう。