本文

貴族院議員時代の史料 その3 - 昭和14年の「広報しまもと」 -

島本町の文化財を知っていただくために、企画展や刊行物に掲載することができなかった話などを連載していくことといたしました。連載テーマなども統一せず、不定期で更新していきます。

今回は水無瀬家所蔵資料のひとつ、水無瀬忠政(ただまさ、1881-1963)の貴族院(参議院の前身)議員関係史料から見つかった昭和14年(1939)島本村発行の「村報」を紹介します。

昭和14年8月、ドイツのポーランド侵攻を発端とする第二次世界大戦が勃発しました。これを受けて、当時の日本も戦時体制の色が一層濃くなりました。

この時期、島本村が発行した広報誌「村報」(第29号、昭和14年8月、写真1)にも軍事的な雰囲気が漂う記事が多数掲載されています。

(表紙)

(表紙)

【写真1】「村報」第29号 昭和14年8月

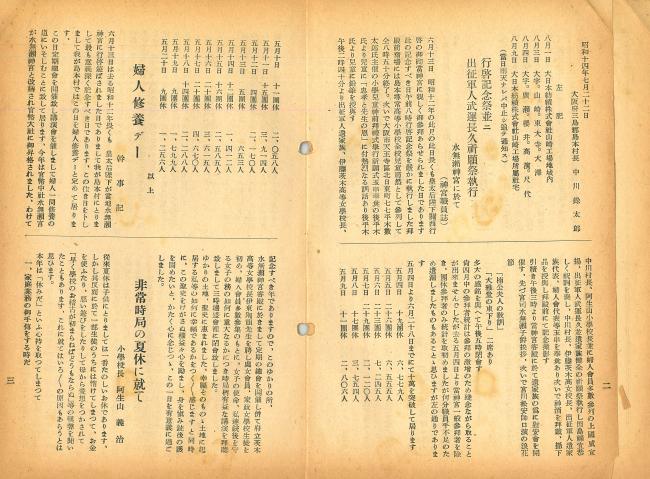

【写真2】「村報」には、出征軍人の祈願祭や非常時局の夏休みの過ごし方に関する記事などが掲載されています。

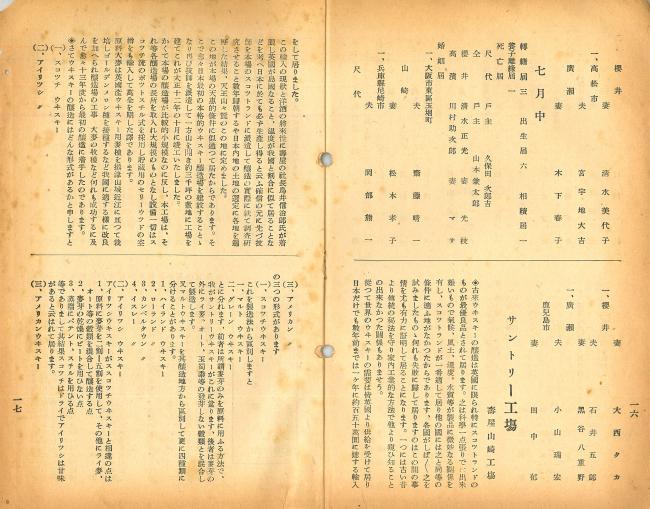

そんな中、「村報」の最終記事には、大正13年(1924)に島本村大字山崎で醸造が開始された壽屋山崎工場(現・サントリー山崎蒸溜所)に関する記事が掲載されています(写真3)。

記事には、ウイスキー醸造の条件は、世界的に見ても英国スコットランドが最も適していることやウイスキーの種類及びそれぞれの醸造方法などが約2頁にわたり、詳しく述べられています。

【写真3】サントリー工場の記事(部分)

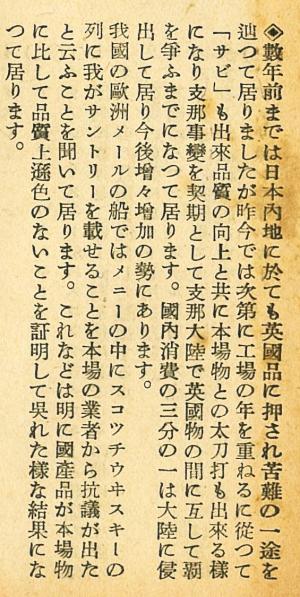

また、欧州向けの日本船便の食堂メニューにサントリーウイスキーを載せることに対して、ウイスキーの本場の外国業者から抗議が出たことを引用し、このことは、サントリーが製造する「国産品が本場のものと比較しても、品質上、遜色がないことを証明してくれた」と伝えています(写真4)。ウイスキーの本場である英国の業者は、本場のウイスキーに決して引けを取らないサントリーの製品をメニューに並べられるとシェアを奪われると思ったのでしょうか。

【写真4】近年におけるサントリーウイスキーの消費などについて言及している部分。

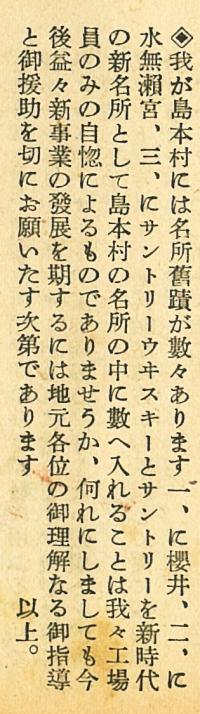

最後に、記事は以下のように締めくくられています。少し長くなりますが、簡単に読むことができるので、漢字を常用漢字等に置き換えた上で、引用させていただきます(写真5)。

「我が島本村には名所旧跡が数々あります。一、に桜井、二、に水無瀬宮、三、にサントリーウイスキーとサントリーを新時代の新名所として島本村の名所の中に数へ入れることは我々工場員のみの自惚によるものでありませうか、何れにしましても今後益々新事業の発展を期するには地元各位の御理解なる御指導と御援助を切にお願いたす次第であります 以上。」

【写真5】記事には、サントリーウイスキーとサントリーを島本の新名所に加えることが記されています。

この記事は、壽屋山崎工場で蒸留が開始されてから約15年目に書かれたものです。この時点で、工場員の方は、島本村の新名所のひとつになることを「自惚れ」と謙遜しつつ、述べられ(予言され)ています。

この「村報」が発行されてから86年が経過した現在、サントリー山崎蒸溜所が島本町の名所を語るうえで欠かせない存在であることは、言うまでもないことでしょう。