本文

帯状疱疹ワクチンの定期予防接種

令和7年度から高齢者を対象とした帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を開始

帯状疱疹ワクチンは、令和7年度から予防接種法に基づく定期接種となりました。

帯状疱疹ワクチンについてのリーフレット(厚生労働省) (PDF:295KB)

帯状疱疹ワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

対象者

島本町に住民票があり下記1~3のいずれかに該当するかた

下記1,2の対象のかたには、4月中に個別通知をいたします。

- 年度内に65歳になるかた

- 令和7年度から令和11年度までの経過措置として、その年度内に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となるかた

令和7年度に限り、100歳以上のかたは全員対象です - 60歳から65歳未満のかたで、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の定期接種対象者

| 年齢 | 生年月日 |

|---|---|

| 65歳となる人 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |

| 70歳となる人 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |

| 75歳となる人 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |

| 80歳となる人 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |

| 85歳となる人 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |

| 90歳となる人 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |

| 95歳となる人 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |

| 100歳となる人 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |

| 100歳以上 | 大正14年4月1日以前 |

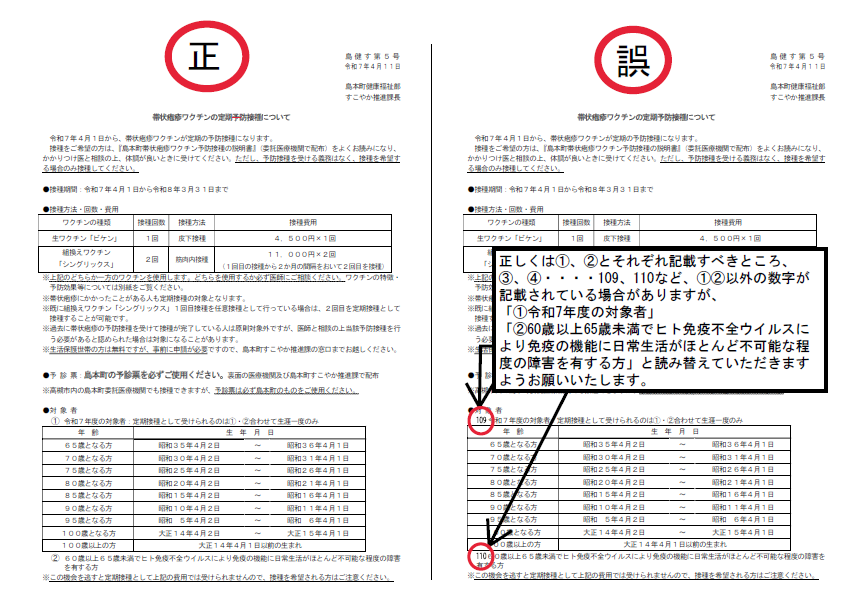

令和7年4月11日付けで対象者あてに通知いたしましたが、その通知の中の対象者の記載について、誤りがあることが判明いたしましたので、下記のとおり訂正いたします。

対象者に関する注意事項

- 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象となります。

- 過去に帯状疱疹の予防接種を受けて接種が完了しているかたは原則対象外ですが、医師と相談のうえ当該予防接種を行うことが必要とみとめられた場合は対象となる場合があります

- 接種時には、年齢確認のため本人確認ができるもの(マイナンバーカードや健康保険証など)をお持ちください。

令和7年度の接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

注)組換えワクチン(シングリックス)の接種を希望される方は、令和8年3月31日までに2回の接種が必要です。1回目と2回目の接種は2か月間隔をおく必要がありますので、1回目の接種を令和7年12月31日までに完了することをおすすめします。

※接種期間内に接種ができなかった場合は任意接種となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種費用・回数

帯状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、

いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

| ワクチンの種類 | 接種費用 |

|---|---|

| 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | 4,500円×1回 |

| 組換えワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」) | 11,000円×2回 |

費用免除

生活保護受給世帯のかたは接種費用が無料になります。事前にすこやか推進課の窓口で申し出をしてください。

ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンには2種類あり、いずれか一方を使用します。費用や接種方法、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。どちらのワクチンを接種するか必ず医師にご相談ください。

※帯状疱疹ワクチンの交互接種はできません

(1回目に組換えワクチン(シングリックス)、2回目に生ワクチン(ビケン)の接種はできません)

※定期接種の対象者が既に組換えワクチン(シングリックス)での接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種としての取扱いが可能です。

※他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

※生ワクチン(ビケン)とそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くことが必要です。

ワクチンの種類

| 生ワクチン「ビケン」 | 組換えワクチン「シングリックス」 | |

|---|---|---|

| 接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |

|

接種回数と接種スケジュール |

1回で終了 |

通常、2か月以上の間隔をおいて2回接種 |

| 接種できないかた | 病気や治療によって、免疫の低下しているかたは接種できません。 | 免疫の状態にかかわらす接種可能 |

| 接種に注意が必要なかた | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |

帯状疱疹に対するワクチンの予防効果と副反応

| 生ワクチン「ビケン」 | 組換えワクチン「シングリックス」 | |

|---|---|---|

| 接種後1年時点 | 6割程度 | 9割程度 |

| 接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 |

| 接種後10年時点 | - | 7割程度 |

※帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割程度と報告されています

ワクチンの安全性

・ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります

・頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

| 主な副反応の発現割合 | 生ワクチン「ビケン」 | 組換えワクチン「シングリックス」 |

|---|---|---|

| 70%以上 | - | 疼痛※ |

| 30%以上 | 発赤※ | 発赤※、筋肉痛、疲労 |

| 10%以上 | そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※ | 頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状 |

| 1%以上 | 発赤、倦怠感 | そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛 |

※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書により厚生労働省にて作成

接種医療機関(島本町内)

※医療機関により取り扱いのあるワクチンは異なりますので、必ず事前に医療機関にお問い合わせください。

※予診票は必ず島本町のものをご使用ください。島本町予防接種委託医療機関または、すこやか推進課の窓口でお受け取りください。

- 尼子小児科医院

若山台2-6-5(電話075-962-0797) - 腎・泌尿器科いとうクリニック

江川2-16-7(電話075-874-4775) - 関内科医院

東大寺3-1-33(電話075-962-3456) - 高島クリニック

山崎2-1-8(電話075-963-0555) - なかこうじ内科循環器内科

水無瀬1-23-4(2階)(電話075-963-2277) - 楠薫堂医院

青葉2-16-14(電話075-961-0369) - 西本医院

広瀬3-6-1(電話075-961-0107) - ひろこ皮膚科クリニック

桜井2-15-8-201B(電話075-950-2626) - ふじよし医院

広瀬4-12-3(電話075-962-2582) - 水無瀬病院

高浜3-2-26(電話075-962-5151) - むらい内科ダイアべティスクリニック

桜井2-15-8-203(電話075-874-6154) - もり整形外科リウマチ科クリニック

水無瀬1-23-4(電話075-962-0750) - 山口診療所

水無瀬1-14-12(電話075-962-5502) - よりふじ胃腸内科・内科クリニック

桜井2-6-17(電話075-963-1010)

(注意)

- なかこうじ内科循環器内科、もり整形外科リウマチ科クリニック、山口診療所は、かかりつけのかたのみ接種します。

- 高槻市内の島本町委託医療機関でも接種できます。(大阪医科薬科大学病院は依頼書が必要です。)

- 島本町・高槻市以外の委託医療機関で接種をご希望のかたは下記をご覧ください。

長期療養特例

帯状疱疹ワクチンの予防接種の対象であった期間に特定の疾病にかかったことにより予防接種を受けることができなかったかたについては、予防接種を受けることができなくなった事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間であれば、特例として接種することができます。接種前に手続きが必要ですので、すこやか推進課までお問い合わせください。

長期療養を必要とする疾患により定期予防接種を受けられなかったかたへ

予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。